Super User

Der Steinmeteorit Chergach (2007)

Chergach ist ein neuer Meteoritenfall aus Mali, der sich im Juli 2007 in der Grenzregion zu Algerien ereignete. In der Folge wurden nach diesem Ereignis rund 100 kg Material aufgesammelt, wobei der allergrößte Teil sehr rasch im weltweit vernetzten Meteoritenmarkt „verschwand“.

Der Meteorit wurde bereits wissenschaftlich untersucht und als H-Chondrit klassifiziert. Obwohl somit zur häufigsten Meteoritengruppe gehörend, weist Chergach einige Besonderheiten auf. So zeigt er zum Beispiel in seinem Inneren ein sehr interessantes Gefüge, das darauf schließen lässt, dass heftige Kollisionen im Asteroidengürtel sein Ausgangsgestein erheblich veränderten.

Dieses repräsentative Einzelstück von Chergach ist eine wertvolle Ergänzung und Bereicherung für die Meteoritensammlung des NHM.

Das 2,18 kg schwere Einzelstück des Steinmeteoriten Chergach, das von den Freunden des NHMW für die Meteoritensammlung angekauft wurde. Ein Großteil seiner Oberfläche ist von einer für frisch gefallene Meteoriten charakteristischen grauschwarzen Schmelzkruste überzogen.

Apionidae-Sammlung von DI Wolfgang Suppantschitsch (2008)

Die Apionidae („Spitzrüssler“) Sammlung von DI Wolfgang Suppantschitsch (langjähriger freier Mitarbeiter der Käfersammlung, verstorben am 30. März 2008) ist wegen ihrer Einzigartigkeit und Aktualität von großer Bedeutung für Naturschutz und Wissenschaft.

Alle in der Sammlung Suppantschitsch vorhandenen Spitzrüssler (insgesamt ca. 14.500 Exemplare aus etwa 900 Arten und Unterarten, in der Hauptsache aus der paläarktischen Faunenregion stammend) sind vorbildlich präpariert, etikettiert, nach der aktuellsten Systematik zusammengestellt und von ihm selbst wie von anderen international anerkannten Spezialisten bearbeitet und determiniert. Schon seit mehreren Jahrzehnten wurde in Österreich keine vergleichbare Sammlung dieser Käferfamilie angelegt - die letzte war die wesentlich kleinere Apionidae-Sammlung von Schubert & Schubert, aufgebaut hauptsächlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der ca. 400 Taxa in 5.600 Exemplaren vertreten sind.

Die in der Sammlung Suppantschitsch enthaltenen durchwegs aktuellen Funde vor allem aus Österreich machen sie zu einem wichtigen Datenfundus für Naturschutzfragen (FFH-Richtlinie der EU). Außerdem ist die Sammlung eine wichtige Ergänzung der historischen Sammlung des Museums, die in den letzten Jahren von W. Suppantschitsch selbst revidiert, mit der Sammlung Schubert vereinigt und neu aufgestellt wurde.

Paratypus von Aspidapion (s.str.) acerifoliae Suppantschitsch, 1993 aus Teneriffa / Kanarische Inseln

LL-Chondrit aus der Sahara (2009)

Das von den FREUNDE des NHM Wien angekaufte Stück ist ein Steinmeteorit, der in der nördlichen Sahara (vermutlich in Algerien) gefunden wurde.

Eine erste Untersuchung des Steins ergab, dass dieser ein „LL- Chondrit“ ist und somit zur mit Abstand seltensten Gruppe unter den „Gewöhnlichen Chondriten“ gehört. Neben der Seltenheit dieses Meteoritentyps sind es die für LL- Chondrite ungewöhnliche Größe des Steins (ca. 8,9 kg Masse) sowie seine Oberflächenbeschaffenheit (bereichsweise mit Schmelzrinde), die diesen Meteoriten zu einer außergewöhnlichen Besonderheit machen.

Der Stein ist sowohl ein attraktives Objekt für die Schausammlung als auch eine wertvolle Ergänzung der systematischen Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums.

Das 8,9 kg schwere Einzelstück des LL-Chondriten aus der nördlichen Sahara. Die Oberfläche des Meteoriten ist zum Teil mit schwarzer Schmelzkruste überzogen, die sich deutlich von der bräunlichen Grundmasse des Steins abhebt.

Mineralien und Edelsteine (2008)

Im Vereinsjahr 2008 wurden für die Mineralogisch-Petrographische Abteilung Ankäufe diverser Mineralien und Edelsteine aus Afghanistan und Pakistan subventioniert. Darunter der sogenannte "Balas-Rubin", ein Spinell aus Tadschikistan sowie ein Korund in Graphit aus einem neuen Vorkommen.

Scheelit (N6499): Zwei ca. 2.5 cm große, miteinander verwachsene, orangebraune XX, über Bergkristallrasen auf Matrix. Skardu

Korund (N6500): Abgebrochene, etwa 6-kantige Rubinspindel umgeben von einer ca. 2mm dicken Graphitschieferschicht. Auch im Inneren von Graphitschiefer durchsetzt. 3eckig-tropfenförmig facettierter Stein mit rosa-blau-rosa zonierten Wachstumsstreifen, die schräg zur Tafel verlaufen Neues Vorkommen! Batakundi, Pakistan

Rubin (N6502): Für das bekannte Vorkommen, schön transparentes und schönfarbiges Material!

Cabochon. Hunza Valley, Pakistan

Spinell "Balas-Rubin" (N6503): Neues Material, dieses historisch bekannten Fundortes, jedoch nur fahlrosa

3 Stk, davon 1 Spaltplättchen mit Oktaederflächen, das größere Stück abgerundet. Amu Darja, Tadschikistan

Granat (N6504): Scharfkantige, dunkelbraungrüne Deltoiddodekaeder, meist Bruchstücke, z.T. auf Matrix mit hellgrünen Granaten aufsitzend. Neufund! Shigar Valley

Topas (N6505): Loser, farbloser Kristall, Kanten leicht angeschlagen, auf einer Seite etwas Cleavelandit aufsitzend. Skardu

Beryll "Goshenit" (N6506): Mehrere bis 3 cm lange, etwas korrodierte, fast farblose Kristalle zwischen Muskovitpaketen sitzend, aufPegmatitmatrix. Haramosh Mts

Beryll "Goshenit" (N6507): loser, vereist wirkender, farbloser Kristall von gedrungenem Habitus, leicht beschädigt. Skardu

Beryll "Auqamarin" (N6508): Sehr klare, wasserhelle 6-kantige Kristalle, mit angedeuteter Spaltbarkeit zur Basis, zwischen an dne Kanten rauchbraunen Quarzen, auf Pegmatitmatrix. Haramosh Mts. Pakistan

Spodumen (N6509): Rosa, violett gelblich gestreifter, flachtafeliger Kristall, daneben ein doppelendiger Quarz von 6,5 cm aufsitzend, an der Rückseite von Cleavelandit überzogen. Paprok, Afghanistan

Spodumen (N6510): In den unteren 2/3 gelblicher, im oberen 1/3 grünlicher, flachtafeliger, loser Kristall. Paprok, Afghanistan

Spodumen (N6511): Flachtafelige, violette bis grünliche Spodumene bis 15 cm, doppelendige Quarze bis 15 cm dazwischen Cleavelandite und korrodierte Feldspat-Matrix. Paprok, Afghanistan

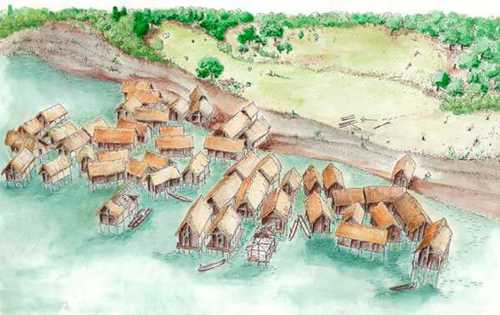

Exkursionsfahrt "Pfahlbauten und mehr", 2016

Donnerstag 2. bis Sonntag 5. Juni 2016

Organisation und Betreuung: Dr. Vera Hammer, Dr. Anton Kern, Univ.Prof. Dr. Maria Teschler-Nicola (NHM Wien)

Programm

- Stadl-Paura: Führung durch die OÖ Landesausstellung Pferd & Mensch

- Steinbruch Rhomberg Dornbirn, Führung Inatura Dornbirn

- Wanderung durch das Naturschutzgebiet Rheindelta

- Besuch der Landesausstellung Baden Württemberg (Pfahlbauten) mit 2 Stationen - Kloster Schussenried und Federseemuseum Bad Buchau - Unteruhldingen, Besichtigung des ältestes Freilichtpfahlbaumuseum

- Konstanz, frühmorgendliche Stadtbesichtigung; - Führung durch das Archäologische Landesmuseum Konstanz (Schwerpunkt Anthropologie)

Exkursionsfahrt "Brunnengast, Geologe und Spaziergänger - Johann Wolfgang von Goethe in Westböhmen", 2017

Sonntag 2. bis Mittwoch 5. Juli 2017

Organisation und Betreuung: Univ. Prof. Dr. Fritz Steininger (Krahuletz Museum Eggenburg)

Eine Veranstaltung von Waldviertelreisen und den Freunden des Naturhistorischen Museums.

Die Exkursion führte nach Westböhmen. Hier war Goethe ab 1786 durch 47 Jahre in den Kurbädern Marienbad, Franzensbad, Karlsbad und Teplice sowie in Bilina und Cheb zu Gast und hat viele naturwissenschaftliche Exkursionen gemeinsam mit Graf Caspar Sternberg, seinem Freund Grüner und dem Steinschneider Josef Müller aus Karlsbad unternommen und dabei bedeutende Beobachtungen gemacht. Graf Sternberg hat sich einmal im Gespräch über Goethes Neigung zu den Naturwissenschaften wie folgt geäußert: "... daß Goethe eigentlich zum Naturforscher angewiesen war. Das Dichterische scheint nur eine Ablenkung seines Geistes zu sein".

Geologische Stadtwanderung "Wien - Innere Stadt" vom Maria Theresien - Denkmal zum Stephansdom, 2019

Donnerstag 25. April 2019, 16.00 Uhr bis 17.30

Führung: Dr. Herbert Summesberger (NHMW)

Araucarites Stämme (Alter: Perm) im Wiener Burggarten, einer der Exkursionspunkte

Dionys Stur schreibt in den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt am 31. Oktober 1877: Betreffend den obenerwähnten, Hrn. Med.-Rath Prof. Dr. Goeppert durch den prinzlich Schaumburg-Lippe'schen Ober-Forstmeister Herrn Baron v. Ulmenstein, mitgetheilten Fund von Araucarites Schrollianus Goepp., erhalten wir in einem am 27. Sept. 1876 datirten Briefe von Seiner Durchlaucht dem Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe folgende eigenhändig geschriebene Mittheilung:

"Eben sende ich an Herrn Hofgärtner Antoine 10 versteinte Araucariten-Stämme im Gewichte von 200 Zollzentner für den Kaisergarten in Wien, und habe noch einen Waggon kleinerer Stücke zu demselben Zwecke nachzusenden. Vielleicht besuchen Sie dieselben einmal bei Herrn Antoine im Kaiser-Garten und geben ihm den genauen Namen der Stämme an (Araucarites Schrollianus Goepp.). Der Fundort ist Schwadowitz; genauer mein Sedlowitzer und Wodolower Waldrevier, oder eigentlich der Höhenzug des Faltengebirges oberhalb Schwadowitz".

Soviel zur Frage der Herkunft der verkieselten Nadelholz-Stämme aus dem Perm. 1 Zollzentner = 50 kg. Die Teilnehmer erhalten einen Exkursionsführer mit Erläuterungen zu den Exkursionspunkten.

Exkursionsfahrt "7000 Jahre Salzbergbau, 250 Jahre Forschung" , 2019

Samstag 19. bis Sonntag 20. Oktober 2019

Organisation und Betreuung: Mag. Hans Reschreiter (NHM Wien)

Exkursionsfahrt zu den prähistorischen Salzbergwerken Hallstatts

Samstag

Abfahrt Wien, NHM Burgring 7

- · Führung in den Mathematischen Turm mit den ältesten erhaltenen archäologischen Funden aus Hallstatt

- · Mittagessen im Stift Kremsmünster

- · Weiterfahrt nach Bad Ischl Ankunft in Bad Ischl

- · Zimmer im Hotel beziehen und den Abend zur freien Verfügung Sonntag

Abfahrt in Bad Ischl - · Ankunft in Hallstatt & Auffahrt mit der Salzbergbahn

- · Führung durch das Salzbergtal

- · Besuch der prähistorischen Ausgrabungsstollen im Bergwerk

- · Ev. botanische Wanderung im Salzbergtal

- · Rückfahrt nach Wien

Inkludiert: Fahrt in komfortablem Reisebus + Übernachtung, alle Eintritte und Führungen;

Nicht inkludiert sind Mittag- und Abendessen.

Bitte zu beachten: Die Wege und Stollen im Bergwerk sind nur für trittsichere Besucher geeignet.

Eifelexkursion 2007

Die Eifelexkursion 2007 wurde kombiniert für die „Freunde“ und als Seminar für AHS – Biologie/Umweltkunde sowie Geografie/Wirtschaftskunde-Lehrer angeboten.

Die Wingertsbergwand bei Mendig in der Eifel (Deutschland) zeigt Schicht um Schicht Bimsstein und Aschelagen vom Ausbruch des Laacher See Vulkans vor etwa 12.000 Jahren (Eifelexkursion 2007)

Mineraliensuche in permischem Vulkanit (Melaphyr) des Steinbruchs Juchem bei Idar-Oberstein 2007

Die ursprünglichen Gasblasen im Melaphyr sind heute mit Achat und anderen Mineralien gefüllt. Das grüne Mineral Seladonit – ein Tonerdesilikat – überzieht die „Mineralmandeln“ mit einem dünnen Häutchen. Steinbruch Juchem 2007

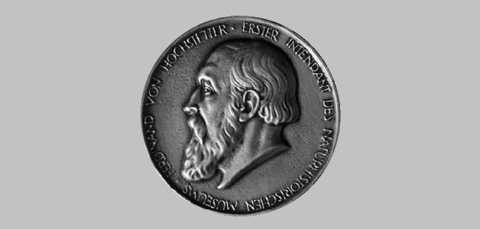

Verleihung der Ferdinand von Hochstetter Medaille

Montag, 11. September 2017 um 14:00 Uhr, Vortragssaal NHM Wien

FESTVERANSTALTUNG

anlässlich der Verleihung der Ferdinand von Hochstetter Medaille an

BÜRGERMEISTER DR. MICHAEL HÄUPL

Gemeinsame Veranstaltung des Naturhistorischen Museums und der Freunde des Naturhistorischen Museums

Die Ferdinand von Hochstetter Medaille wurde 1976 durch Friedrich Bachmayer, dem damaligen Ersten Direktor des Museums, und Hermann Anders, dem damaligen Präsidenten der "Freunde des NHMW" begründet. Anlass war die hundertste Wiederkehr des Gründungstages des Naturhistorischen Museums. Die Ferdinand von Hochstetter Medaille ist die höchste Auszeichnung, die das NHMW und die "Freunde des NHMW" gemeinsam vergeben.

Sie wird auf einstimmigen Beschluss des Direktorenkollegiums des Museums und des Vorstands der "Freunde" verliehen. Die Verleihung nimmt der Generaldirektor des Museums oder der Präsident der "Freunde" vor.

Die Medaille zeigt auf einer Seite das Relief-Portrait Ferdinand von Hochstetters und die Inschrift: Ferdinand von Hochstetter, Erster Intendant des Naturhistorischen Museums, auf der Rückseite die Beschriftung NHM und Pro Meritis, die Jahreszahl der Vergabe, sowie den Namen des/der Geehrten. Die Medaille besteht aus Feinsilber, sie ist in einer komplizierten Gusstechnik hergestellt. Für jede Ehrung muss daher eine eigene Medaille mit dem Namen des/der Geehrten angefertigt werden. Der Entwurf stammt von Prof. Franz Klee (1976), Restaurator der Prähistorischen Abteilung des NHMW.

Die Medaille wurde seit dem Jahre 1976 insgesamt 14 mal verliehen.

Programm:

Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl, Generaldirektor des Naturhistorischen Museums

Würdigung

a.o. Univ.-Prof. Dr. Maria Teschler-Nicola, Vizepräsidentin der Freunde des NHMW

Überreichung der Ferdinand von Hochstetter Medaille

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl | a.o. Univ.-Prof. Dr. Maria Teschler-Nicola

Dankesrede

Bürgermeister Dr. Michael Häupl

Musikalische Umrahmung

Thomas Hojsa

Finde deine Citizen Science Apps zum Mitmachen auf www.spotteron.app